Gli oggetti e la storia

Perché utilizzare gli oggetti per studiare la storia? Perché la rendono più interessante e più viva. Vediamo qualche attività didattica che può utilizzarli al meglio.

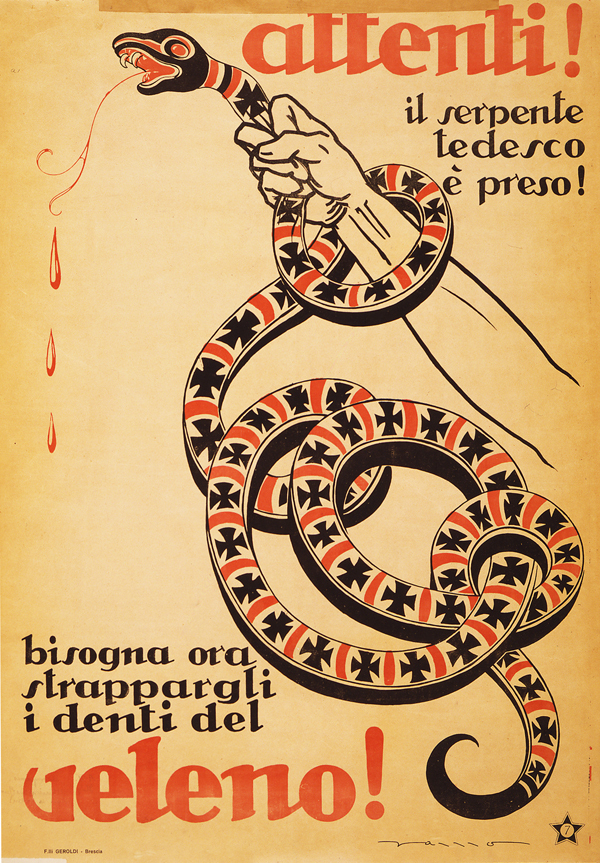

Gli oggetti rappresentano uno strumento molto interessante per conoscere la storia e renderla più viva e attuale.

Possono aiutarci a interpretare meglio epoche e tradizioni e aprono a ottiche interdisciplinari motivanti e ricche di stimoli.

Il libro di Antonio Brusa Fare storia con gli oggetti fornisce numerose informazioni teorico-pratiche e delinea nel dettaglio iniziative da proporre direttamente in aula, quindi la lettura è altamente consigliata.

Gli oggetti sono fonti inestimabili per la comprensione del passato e possono fornirci numerose informazioni e occasioni di apprendimento, quindi possono essere considerati a tutti gli effetti ottimi strumenti da poter utilizzare con efficacia all’interno della didattica (A. Brusa)

In Italia l’approccio all’apprendimento come ricerca fu praticato, negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, da gruppi spontanei che facevano capo a insegnanti-ricercatori del calibro di Bruno Ciari e Mario Lodi e, in merito alla didattica dell’oggetto nella scuola primaria e dell’infanzia, il contributo fornito da Bruno Munari è stato straordinario.

Ma fu Maria Montessori a gettare le basi di una “didattica dell’oggetto”, visto che è stata la prima ad affermare che “gli oggetti insegnano”. Ella riteneva che ci fosse una relazione sensoriale tra bambini e oggetti che conduceva a un apprendimento ludico e pensava che l’uso degli oggetti aiutasse a coltivare i sensi, a sviluppare e correggere gli errori.

Anche Ovide Decroly ha contribuito alla formulazione della didattica degli oggetti con il suo metodo dei “centri di interesse”. Secondo lui ci sono tre tipi di esercizi fondamentali nella didattica: osservazione, associazione ed espressione. In ognuna di essi gli oggetti sono fondamentali: si osservano, si stabiliscono associazioni causa/effetto o spazio/tempo e permettono di comunicare ciò che viene appreso. Sono, insomma, il materiale principale per l’apprendimento dei bambini

Basi della didattica dell’oggetto

- gli oggetti possono essere osservati da ogni angolo possibile

- attirano facilmente l’attenzione degli studenti

- permettono di insegnare adoperando il metodo ipotetico-deduttivo e induttivo

- costituiscono una grande risorsa per l’immaginazione

- funzionano come supporti mentali e aiutano la memorizzazione

Da non trascurare un fatto molto semplice quanto basilare: il fatto che gli oggetti siano elementi reali è fondamentale in un’epoca nella quale la virtualità, e tutto ciò che da essa deriva, sia di fatto diventata fenomeno dominante.

Fasi di lavoro per analisi didattica dell’oggetto

Il professor Brusa indica testualmente le seguenti tappe di lavoro per una efficace didattica dell’oggetto:

- oggetto dell’analisi: si identifica l’oggetto, lo si descrive brevemente

- obiettivo del lavoro: si stabilisce cosa vogliamo ottenere

- preparazione dell’attività: dettagliare con precisione le fasi preparatorie, far capire come si interrogano gli oggetti

- sviluppo dell’attività: si individuano la sequenza di operazioni e i suoi contenuti concettuali o procedurali

- cosa ricaviamo dall’attività?: formuliamo conclusioni e le colleghiamo alla tematica generale della storia. Possono essere aggiunti collegamenti con altre discipline curricolari

Due tipi di domande fondamentali

Queste le domande fondamentali, sia di natura strutturale che funzionale, su cui far ruotare l’attività centralizzata sull’oggetto:

- domande strutturali: di che cosa è fatto? Che cosa serve per fabbricarlo? Chi lo fabbrica? Da dove vengono le materie?

- domande funzionali: a che cosa serve? Chi lo usa? Per quale scopo lo usa?

A ogni domanda corrisponderà un’inferenza: se c’è questo … allora …

Applicazione didattica pratica: lo smartphone

Vediamo l’applicazione pratica di quanto illustrato da Brusa in riferimento ad un oggetto che può condurre ad uno studio della storia vicina ai nostri giorni e soprattutto al vissuto dei nostri studenti: lo smartphone.

Oggetto: oggetto quotidiano che la maggior parte delle persone porta con sé e usa abitualmente. È un dispositivo che combina la funzione del telefono con quella del pc portatile.

Obiettivo dell’attività: comprendere come ha potuto mutare profondamente e rapidamente la vita delle persone e capire che ogni cambiamento di questo tenore porta con sé miglioramento della qualità di vita, ma anche rischi dipendenti dall’uso che se ne fa.

Preparazione dell’attività: iniziare con una discussione sull’uso degli smartphone, far immaginare come potrebbe svolgersi una giornata senza questo strumento.

Sviluppo dell’attività: può esser fatto in vari modi. Ad esempio chiedere in famiglia di far vedere vecchi modelli di telefonino. Si scopriranno variazioni di grandezza, di funzione, di estetica. Si può discutere sulle innovazioni dei diversi modelli, sulle funzioni che man mano incorporano e aggiungono all’azione di telefonare. È poi importante verificare le principali materie prime con le quali si fabbricano i suoi componenti. Le più importanti sono oro, stagno, tungsteno, tantalio, rame, gallio, indo, alluminio, argento, silicio. Litio, coltan, nichel e grafene. Se si assegna una materia prima a ciascun allievo, chiedendogli di cercarne la provenienza, la grande varietà dei luoghi che si scopriranno mostrerà facilmente che questi apparecchi si possono produrre solo in un mondo globale: quasi nessun paese dispone dell’intera gamma delle materie prime. È inoltre importante cercare le principali marche, la loro localizzazione, il loro posto nella classifica delle vendite. Questa ricerca può suscitare il dibattito su chi controlla questa tecnologia. Infine si può riflettere sul fatto che, per esempio, quando si introduce un nuovo macchinario in un’azienda si allestiscono corsi di formazione per coloro che lo dovranno usare. Al contrario, per usare questo strumento così potente, ma anche rischioso, gli umani non ritengono necessaria alcuna forma di apprendimento sulle regole del suo utilizzo.

Quali considerazioni ricaviamo da questa attività? Queste macchine costituiscono uno dei risultati più straordinari delle tecnologie odierne. Mai c’era stata la possibilità di comunicare in forma istantanea con tutto il mondo e ricevere informazioni illimitate. Grazie alla diffusione dei telefonini si è esteso l’uso di internet in tutto il mondo, specialmente nelle regioni scarsamente sviluppate dove sono assenti i computer domestici. Tuttavia queste facilitazioni ci hanno reso più vulnerabili, visto che reati informatici, truffe, cyberbullismo sono diventati frequenti. E sono diventate molto più facili perfino guerre e distruzioni di massa

Ogni novità produce effetti negativi e positivi ed è questo che ci racconta la storia degli oggetti.

Ottimo, quindi, riconoscerne e rilevarne tutte le potenzialità.