Il Morgagni, i voti e la guerra sulla valutazione

Il liceo Morgagni, intervenendo sui voti, ha generato una guerra culturale, ma la valutazione scolastica non cambierà agendo su un solo elemento. Tante cose devono cambiare, come i crediti scolastici (ma forse questi dovrebbero solo sparire)

La vicenda del Morgagni, il liceo che ha provato a riconsiderare il significato e l’opportunità dei voti a scuola, ha generato una sorta di guerra di idee sulla valutazione scolastica.

Certo, la “scuola delle relazioni e della responsabilità” era una sperimentazione e, in quanto tale, aveva proprio lo scopo di aprire un dibattito, ma sorprende e dispiace che la discussione pubblica abbia dovuto vertere non già sul suo andamento, bensì sulla sua fine.

Si poteva discutere degli effetti della sperimentazione sugli studenti, o di come migliorarla, o di come adattarla ad altri contesti, mentre invece ci si è sostanzialmente limitati ad approvare o condannare la decisione della scuola, peraltro avvenuta con un colpo di spugna così improvviso e definitivo da lasciare interdetti.

Ma qual è il problema…

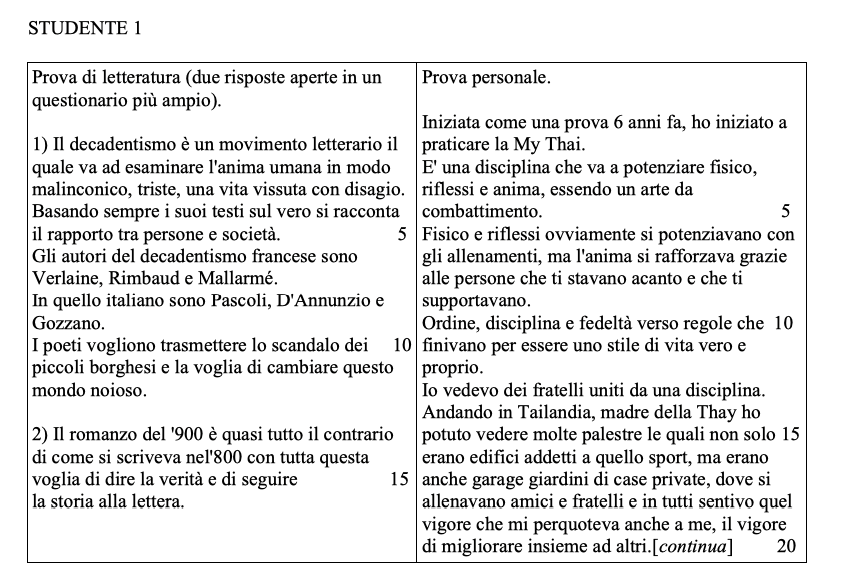

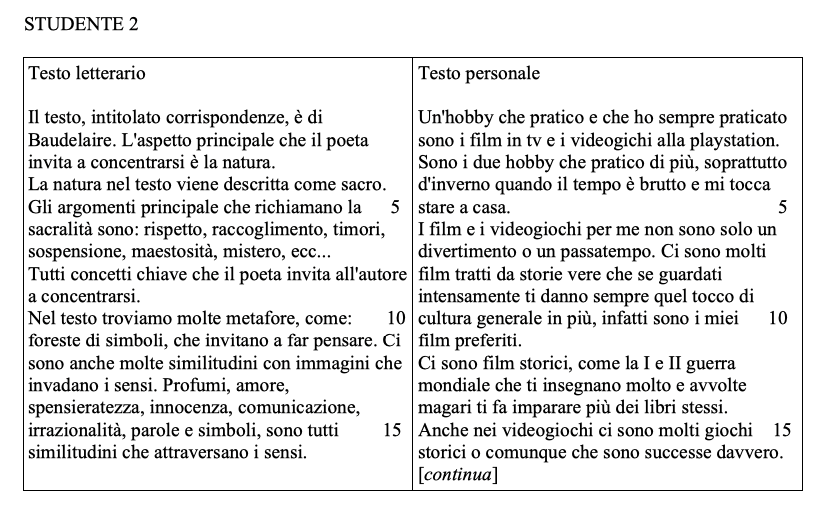

Il problema più grosso sta nella sbagliata contrapposizione tra valutazione formativa e sommativa. Io stesso non trovo il voto numerico particolarmente utile, ma la rappresentazione fatta dagli abolizionisti dell’uso del voto da parte dei docenti italiani è spesso riduttiva.

Come anche nel recente (e per molti altri versi condivisibile) libro di C. Corsini, si ha l’idea di docenti cupi e grifagni che altro non aspettano che di tormentare i ragazzi lapidandoli coi voti, laddove gli abolizionisti si propongono come coloro che con i ragazzi vogliono curare un rapporto più umano e profondo (cosa cui sembra alludere anche la definizione stessa di scuola “delle relazioni”).

E’ una dicotomia semplicistica che, non assente in alcuni passaggi dei documenti del Morgagni, può aver esacerbato gli animi.

L’abuso del voto esiste (ed è innegabile)

Ma esistono anche docenti attenti che usano i voti con buon senso e senza trascurare la valutazione formativa, la cui importanza per fortuna è ormai senso comune.

Esiste anche l’ossessione degli studenti per il voto e per le medie, che l’attuale docimologia scolastica di certo fomenta, soprattutto attraverso il nefasto strumento dei crediti scolastici.

Questa improvvida invenzione del legislatore scolastico costringe i docenti a fare medie senza senso dei voti nelle varie materie e a far pesare sull’Esame di Stato voti vecchi di anni, uccidendo ogni reale motivazione allo studio.

Un tale intrico di abitudini, necessità burocratiche ed esigenze pedagogiche non lo si risolve semplicemente abolendo il voto, ma con una comprensione profonda del funzionamento della scuola. Cosa genera ansia, come la si riduce, come si favorisce l’apprendimento?

Il voto e la sua gestione

La mia ipotesi è che il problema col voto non sia nella sua natura “numerica”, ma nella sua gestione. I voti in corso d’anno (in itinere) costituiscono la spia dell’andamento scolastico. In altre parole essi sono un manometro che va tenuto quanto più possibile al di sopra della fatidica soglia del 6.

Quando uno studente prende meno di 6 chiede come recuperare, e con questo generalmente non intende come può migliorare la propria preparazione, ma come può riportare la media in un’area sicura.

Quando prende 5, uno studente non si dà pace finché non prende un 7 che riporti la media a 6. Che prendere 7 in un’altra valutazione non copra le sue lacune non è importante: primum vivere, cioè non prendere debiti.

Se si tolgono i voti ma si lasciano a valle gli scrutini così come sono, ovvero un mercato delle vacche di “voti di consiglio”, “aiutini” e considerazioni estemporanee, l’ansia rischia di rimanere, perché agli studenti rimarrà l’idea, del tutto giustificata, che le loro sorti siano appese a considerazioni superficiali o poco sistematiche e continueranno a vedere nella valutazione un momento di tensione.

Anzi, il rischio è che l’ansia aumenti perché non è detto che dalla valutazione formativa (che non ha quello scopo) possano ricavare previsioni -e rassicurazioni- sugli esiti finali.

Altrettanto poco utile è togliere il voto e lasciare che le forme e le occasioni della valutazione rimangano identiche. Molta ansia nasce dal fatto che le prove di valutazione della scuola italiana sono episodiche e superficiali.

Lo strumento principe della docimologia italiana, l’interrogazione orale basata su domande estemporanee, è problematico non perché si conclude con un voto numerico, ma perché è radicalmente impropria l’idea che da due o tre chiacchierate guidate si possa ricavare un’idea accurata del lavoro di un intero quadrimestre: le interrogazioni sono sottoposte a mille variabili indipendenti, che vanno dall’umore del docente, a quello dello studente, all’ora in cui avviene l’interrogazione, alla chiarezza delle domande, alla prossemica delle persone coinvolte…

Il dialogo con gli studenti è essenziale

Ma ci sono mille altre forme per stimolarlo, e molto meno episodiche. Parlare con gli studenti senza il convitato di pietra del giudizio, sommativo o meno che sia, apre molte più possibilità di crescita intellettuale e personale -esattamente come in qualsiasi altro contesto sociale e culturale.

Di contro, come avevo proposto qui, la progettazione di prove sommative più ampie e strutturate, con esami cui dedicare dei periodi ben specifici dell’anno scolastico, renderebbe possibile sostituire il pendolo didattico di “spiegazione-interrogazione” con un lavoro serrato in cui ogni studente si prepara al meglio per prove affidabili e concepite in modo tale che lo studio non si possa improvvisare, ma debba essere continuo ed incrementale, nonché supportato da una valutazione formativa continua.

So che molti docenti vedono nell’interrogazione un intenso ed irrinunciabile momento di scambio con gli studenti. Quel che io sostengo, però, è che quei momenti non siano strutturalmente legati ai voti, bensì alla capacità che questi docenti hanno di dialogare con gli studenti.

Nello schema che propongo quei momenti sarebbero approfonditi e resi sistematici.

Ovviamente la mia è solo una proposta e altre se ne possono fare. Spero però di aver contribuito a spiegare come gli interventi efficaci sulla scuola non passino da singole disposizioni, ma da interventi di sistema.